Existen fascistas que no saben que lo son. La borrosidad del significado es el elemento propicio de una versatilidad eminentemente pragmática.

Es justo su endeblez conceptual lo que le confiere eficacia política al nombre. La historia del fascismo es también la de su normalización, ya sea por el abuso en la expansión de su semántica o porque disfruta del extraño privilegio de no ser tomado en serio.

Con sus aspavientos teatrales, hasta los mayores esbirros fascistas podían tener una comicidad inocente de muñecos de guiñol. El propio Mussolini gesticulando en los balcones como un tenor de ópera, hinchando el pecho, la barbilla levantada, los brazos en jarras, ¿no era demasiado histriónico como para ser peligroso? Quién iba a tomarse en serio a estos comediantes desvergonzados, tan demagogos, tan inverosímiles.

Se reconoce que la palabra fascismo tiene carácter de sinécdoque; es más, es un término borroso, en un enjambre de contradicciones, y esto desde su primerísima figura histórica. Aun así, George Orwell afirmaba que “en términos generales, sabemos de lo que estamos hablando”. Lo que le interesaba a Orwell era llamar la atención sobre el hecho lingüístico de que en política la palabra fascismo había perdido su último vestigio de significado. “Se equivocan. Este fascismo derrotado está más vigente que nunca”, declaraba en 1949. No se equivocaba. Hay quienes piensan que definir a determinados partidos como “posfascistas” es afirmar que lo que proponen es el regreso a las manos en alto, a la estética de los símbolos siniestros, y a la visión solo violenta de la política. Esta caricaturización les otorga un extraño privilegio de no tomarlos en serio.

La realidad es que los anclajes de estos movimientos extremos se basan en concepciones políticas elaboradas. Sus líderes no son representantes de un peligro provisional. Ya están aquí, en el corazón mismo del sistema. Su fuerza aumenta a medida que penetran en las instituciones, como hemos visto con Bolsonaro y Trump. La política ha pasado de ser una actividad basada en la gestión de intereses, a una actividad diseñada en la gestión de emociones.

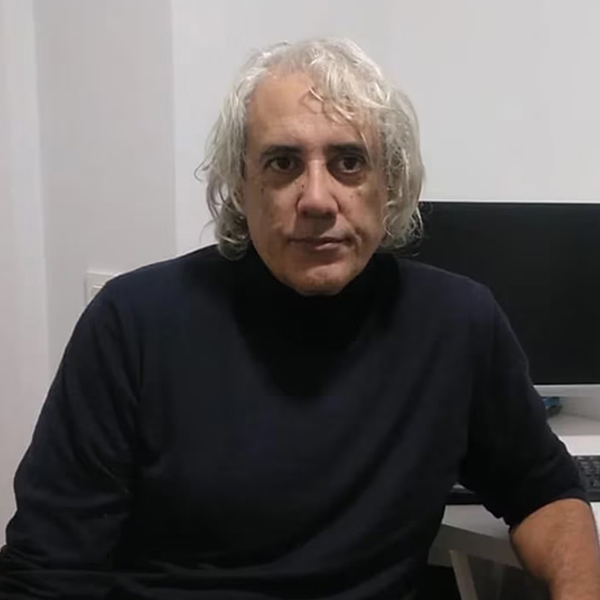

La precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, confesó que tiene un postulante para la intendencia de La Matanza. Uno de esos fascistas que no se reconocen que lo son: José Luis Chilavert. “A mí me encantaría”, declaró. Esto no es nuevo. Meses atrás, el exarquero paraguayo se fundía en un abrazo con Patricia Bullrich. La presidenta del PRO no dudó en expresar que “con José Luis coincidimos en la urgente necesidad de preservar las libertades”. Sacaron a relucir la palabrita mágica: libertad. El pensamiento neoliberal, tan asociado a la extrema derecha, tiende a privilegiar la “Libertad” (con mayúsculas) por encima de todas las cosas. Más, si esa “Libertad” es defendida desde los parámetros económicos. Cuando Bullrich y Chilavert hablan de libertad, están hablando, fundamentalmente, de libertad económica, desregularizada, flexible, sin ataduras; alejada de todo control del Estado y de los derechos colectivos.

El exarquero de Vélez Sarsfield se encuentra en plena campaña presidencial en Paraguay, donde este 30 de abril se elegirá al próximo jefe de Estado. Su intención de voto roza el 3%. Una sensación donde habita el vacío. Hace unos meses escribió un tuit de furia transversal de perro lobo: “El terrorismo no tiene cabida en Vélez”. Se refería al homenaje de tres hinchas detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, propuesto por la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Liniers, Mataderos y Villa Luro. “En Vélez no”, sentenció, como si el cortijo fuera suyo. Lógicamente, Vélez le dijo sí al homenaje y no al fascismo de Chilavert. El fascismo no se blanquea, venga con el empaque que venga.