En 1973, entre lentejuelas, tules y bordados, una joven rompió esquemas, bailó por devoción y desafió la discriminación; dejó una marca imborrable en la cultura popular boliviana que, durante décadas, permaneció oculta tras los estereotipos.

David Aruquipa Pérez (*)

La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder, en la ciudad de La Paz, 1973. Aún no era la multitudinaria celebración que conocemos hoy, pero ya se sentía como un temblor cultural en el corazón paceño. Entre las calles adoquinadas que descendían desde la Garita de Lima hasta San Francisco, una figura llamaba la atención entre la multitud. Era una joven que pronto se transformaría en ícono de la memoria popular: Johana Carrasco, conocida hoy como doña ‘Juana’.

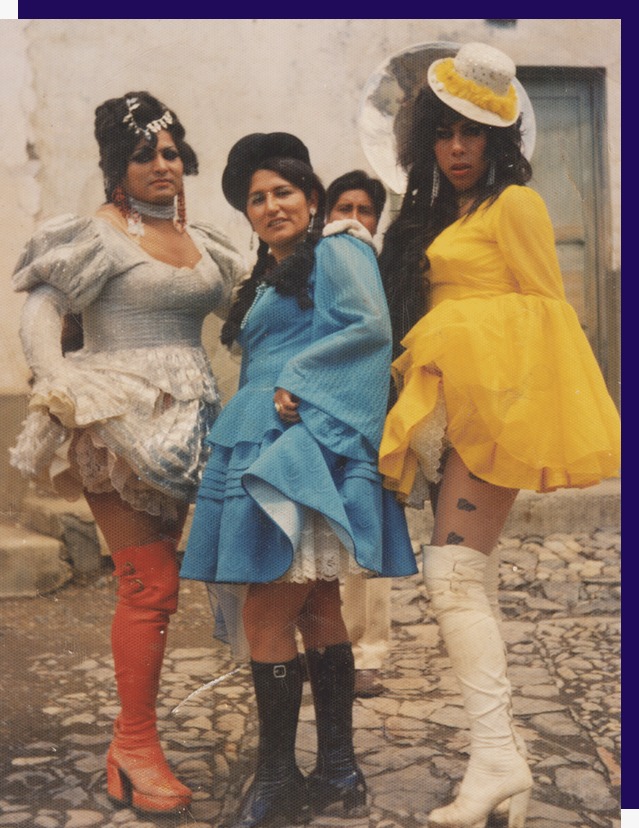

Vestida con un traje bordado a mano, de mangas amplias que parecían desplegar alas, botas hechas por encargo y un sombrero ladeado con coquetería, Johana comenzaba a escribir su nombre en la memoria colectiva de las fiestas paceñas. No era una bailarina más: encarnaba rebeldía, belleza y resistencia en un tiempo en que la sociedad aún no estaba lista para aceptar la diferencia.

Juana Carrasco, en el Gran Poder de 1973.

Johana llegó a La Paz en los años 60, proveniente de Santa Cruz, su ciudad natal. Era muy joven y buscaba trabajo, pero también un espacio donde reconstruirse frente a las huellas de la discriminación de la época. Como muchas, cargaba con la doble mochila de ser mujer trans y migrante en una ciudad donde el conservadurismo no reconocía esas presencias.

Las amigas trans se convirtieron entonces en su único refugio, en la posibilidad de encontrar el calor de un hogar. Desde aquel tiempo, La Paz se transformó en su territorio de vida, de amores y de luchas. Johana es la memoria de una mujer que se atrevió a bailar, a vestirse diferente y a desafiar una sociedad que todavía no estaba preparada para verla.

“Nos buscaban, nos llamaban y nos pagaban bien”, recuerda hoy Johana, mientras observa con nostalgia las fotografías que forman parte del libro La china morena, memoria histórica. “Éramos cuatro: la ‘Pula’, ‘Ofelia’, ‘Dani’ y yo. Bailábamos con la Morenada Comercial Eloy Salmón, de los maquineros, con los Rosarios de Cumaná y con otras fraternidades; siempre había alguien que nos quería en su fraternidad”, agrega.

Así comenzó una trayectoria marcada por los pasos de danza, las telas brillantes y las noches interminables, pero también atravesada por prejuicios, discriminación y un constante desafío a las normas impuestas por la sociedad y el Estado.

Juana en una fiesta rural, princiipios de los años 80.

Con sus trajes confeccionados por la inigualable ‘Pula’ —mangas plato, tules brillantes, telas de brocato pesado—, Johana se transformó en la atracción de las entradas. Nunca repetía un atuendo: cada fiesta era un estreno, cada baile una consagración. “Vendíamos los trajes después, no usábamos repetidos. Teníamos que lucir siempre nuevas”, cuenta con orgullo.

Entre devoción y espectáculo

Los recuerdos se entretejen entre fechas y calles: el 73, el 75, el 76… con Los Maquineros, con Los Rosarios, con los Devotos de Santa Bárbara o en las fiestas de Villa San Antonio. Cada año traía su propio traje, su grupo, su anécdota.

“Con los Rosarios de Cumaná bailábamos por devoción, no por dinero. Eso nos diferenciaba. Decíamos: ‘no bailamos por la copa, sino por fe’”, recuerda. Ese gesto, pequeño pero firme, la situaba en el costado más humano y contestatario de la fiesta.

En esos años también viajó a Cochabamba para bailar en la festividad de Urkupiña. “Era una admiración, allá la gente nos quería. Una vez fui con la ‘Peter’, la ‘Jimmy’, ‘Candy’ y ¿’Pula’. Recibíamos aplausos en la fiesta de la Virgencita de Urkupiña, el 15 de agosto”, relata con una mezcla de nostalgia y orgullo.

Disfrasas con trajes exclusivos, Juana y sus amigas disfrutaban de las entradas.

La otra cara de la fiesta: la discriminación

El brillo de las lentejuelas también tenía un lado oscuro. La discriminación era pan de cada día. “La gente nos quería en la fiesta, pero después nos trataba mal. Éramos la atracción, sí, pero también éramos señaladas”, recuerda Johana.

La entrada del Señor Jesús del Gran Poder no era solo un espectáculo cultural; también era un escenario político. Fiesta Mayor de los Andes y, a la vez, campo de tensiones sociales, fue allí donde Johana recuerda con nitidez cómo, pese a las prohibiciones impuestas por la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez, lograban entrar “a escondidas” para bailar, porque era su vida.

“Nos abrían paso por la calle, donde nuestros tacones se apoderaban de la fiesta. La gente gritaba para que no nos saquen. Nosotras bailábamos por devoción, no por el premio que se instauraba en esos años, y eso la gente respetaba”, evoca.

Juana Carrasco, ataviada con el traje de china morena, con sombrero de cochalita, Gran Poder 1976

La fiesta los abrazaba, pero la sociedad los rechazaba. Johana lo explica sin rodeos: “Durante la entrada todos nos amaban, pero al día siguiente nos trataban mal”.

La Policía era el rostro más duro de esa discriminación. La represión de las dictaduras no perdonaba. Johana recuerda cómo los viernes se convertían en días de redadas en El Prado paceño, donde ella y sus amigas solían reunirse.

“Los policías nos esperaban en las esquinas, a veces vestidos de civil, con metralletas. Nos subían a los camiones y nos llevaban a la Policía de la calle Sucre. A veces nos soltaban, a veces nos hacían firmar prontuarios. Todo el tiempo estábamos fichadas”.

Juana Carrasco, 'Pula' y otras de sus amigas en la Fiesta de Santa Barbara, años 80.

Los viernes se convertían en noches de redadas. En El Prado, la Plaza del Estudiante o las calles alrededor del Liceo Venezuela, por la calle Campero, los policías aparecían sin aviso. “La que corría más fuerte se salvaba. Si no, adentro todas”, recuerda entre risas, como si la anécdota se hubiera transformado en un acto de resistencia juvenil. Pero detrás de la risa permanecían las marcas de la violencia.

El abuso era constante: detenciones arbitrarias, chantajes, insultos brutales. Algunas veces, algún coronel benévolo las dejaba libres, pero la mayoría de las veces eran fichadas una y otra vez, con prontuarios que manchaban sus nombres sin razón. Hasta hoy permanece en la memoria la huella de un abuso sistemático y de la violencia institucional que las marcó.

Pioneras invisibles

Johana no está sola en su memoria. Recuerda a la ‘Pula’, la ‘India’, ‘Ofelia’, ‘Dani’, la ‘Loba’, ‘Claudia’, la ‘Peter’, ‘Candy’, ‘Ivonne’. Muchas ya murieron, la mayoría demasiado jóvenes. “De las 25 que éramos, quedamos 14. La copa se las llevó casi a todas”, dice con tristeza.

En la Fiesta de Santa Barbara, Juana y sus amigas, en 1980.

Muchas otras murieron jóvenes, no tanto por enfermedades, sino por el alcohol, “esa copa que siempre estaba presente en las fiestas y en la calle”. Johana enumera con voz baja a sus compañeras caídas: “La ‘Pula’, la ‘Pocha’, ‘Erika’, ‘Jenny’, ‘Soylita’, ‘Vinaka’, ‘Catunga’… Todas se fueron por beber. Otras por el VIH-Sida. Es la realidad social, una que el mismo Estado, la discriminación y la transfobia han estigmatizado”.

Pese a todo, esas mujeres —travestis en los años 70, cuando ni siquiera existía ese lenguaje de identidad— abrieron camino. Fueron pioneras de la visibilidad en los espacios más sagrados de la cultura popular paceña: el Gran Poder, las entradas de barrio, el Carnaval Paceño y las festividades de Santa Bárbara o Villa San Antonio.

Juana Carrasco en la Entrada del Señor de la Exaltación, 1986.

La moda, el arte y la transgresión

Cada traje era un manifiesto político. Las mangas plato de los años 70, las telas brillantes, los bordados con hilos dorados, los tules voluminosos, las botas hechas a mano. “Marcábamos tendencia. La gente veía nuestros trajes y quería lo mismo”, recuerda.

El aporte de Johana y sus compañeras no se limitó a su presencia. También transformaron la estética de la morenada. Los trajes que confeccionaba la ‘Pula’ eran auténticas obras de arte: mangas plato, telas de nylon y tul, brocatos pesados y botas hechas a medida. “Nosotras marcábamos tendencia. La gente nos miraba y quería esos diseños”, destaca Johana.

Juana en su domicilio particular.

La ‘Pula’, con aguja e hilo, fue mucho más que costurera: fue artista, visionaria y madre de una generación de bailarinas que transformaron la morenada en un escenario de visibilidad. En cada puntada había belleza, pero también desafío: un recordatorio de que ellas estaban allí, visibles, danzando con orgullo en medio de la represión.

Esa forma de vestir era un manifiesto. Era glamour, pero también resistencia. Cada lentejuela cosida a mano era un acto de desafío a una sociedad que intentaba invisibilizarlas. Cada paso de baile era un reclamo de pertenencia a una cultura que las necesitaba, aunque no lo admitiera del todo.

La memoria y el olvido

Hoy, décadas después, Johana repasa sus fotografías como si fueran reliquias. Al mirar esas imágenes, revive cada detalle: la bajada de la San Francisco, las fiestas en la Garita, los carnavales donde el barro manchaba sus botas, las entradas en Villa San Antonio, los viajes a Cochabamba. En cada foto percibe una época, un barrio, un traje distinto, una anécdota.

El libro La china morena, memoria histórica travestí busca justamente eso: rescatar una memoria que la ciudad disfrutó en las calles, pero que nunca reconoció en la historia oficial. Dar nombre y rostro a las pioneras invisibles.

Juana, en la Fiesta de la Virgen de Urkupiña, 1976.

“Nosotras abrimos camino. Éramos contadas; ahora hay muchas más. Pero en esos años éramos pocas, y cada paso que dábamos era historia”, dice Johana, con una mezcla de orgullo y melancolía.

Johana resiste

La historia de Johana es la historia de la danza como resistencia, del arte como identidad y de la fiesta como refugio. Su crónica revela una paradoja: mientras la sociedad las perseguía y encarcelaba, las multitudes las aplaudían en las fiestas. Es la historia de una generación que resistió al olvido y al abuso con música, danza y lentejuelas. También es un espejo incómodo: muestra una sociedad que celebraba a las travestis en las entradas, pero que la Policía las perseguía y detenía al día siguiente.

No es solo la historia de una danzarina de morenada; es la historia de lucha y resistencia. Es una revelación cómo el Carnaval de Oruro y el Gran Poder fueron, para todas ellas, escenarios de libertad. Es momento de hacer justicia y reconocerles el lugar que merecen en la historia cultural de Bolivia.

Juana encabezaba como figura las entradas de la morenada.

La historia de Johana no es solo suya: es la historia de una generación de mujeres trans que bailaron en tiempos de dictadura, cuando hacerlo significaba arriesgar la libertad y, muchas veces, la vida.

Hoy, Johana sigue de pie, con la memoria intacta. Sus amigas viven en ella, y su voz se alza como crónica viva de una ciudad que aprendió a bailar con ellas, aunque todavía no haya aprendido del todo a aceptarlas. Su voz se eleva como una verdad necesaria: la fiesta no sería la misma sin ellas.

* Crónica elaborada a partir de una entrevista con Johana Carrasco (la ‘Juana’) para el libro La china morena, memoria histórica travestí, de David Aruquipa Pérez, desarrollada el 10 de enero de 2012 en su domicilio, avenida Buenos Aires, La Paz.