Este es el esbozo de un libro que nos sumerge en numerosos detalles históricos de inmenso valor. Nos adentramos en las experiencias de personajes reales que fueron perseguidos, encarcelados y torturados, víctimas de diversas represiones. No se trata de figuras ficticias; son individuos reales y tangibles que enriquecen el entendimiento de nuestras generaciones presentes y futuras.

La Paz, 4 de febrero de 2024 (AEP).- Al enterarme de que se me había dado el gran placer y honor de comentar el libro Huelga y represión, del escritor Víctor Montoya, pensé en manifestar mi percepción literaria o, tal vez, mi sentir cuando me sumergí en la lectura del libro.

Cabe destacar que los datos que se tienen en la introducción son de vital importancia para entender el texto y que, sin lugar a dudas, debe ser manifestado a la hora de referirnos al libro; por eso mismo, decidí hacer mención de ellos.

A medida que avanzaba en la lectura, me fui dando cuenta de que los relatos eran parte de mi propio sentir, ya que de muchas formas me identifiqué con el personaje principal, siendo que éste no es un personaje de ficción, sino uno de la “vida real”, aunque el tiempo y el espacio no sean los mismos, pero las vivencias, tanto en las del relato como en las mías, tenían ciertas semejanzas.

Estaba totalmente convencido de que debía mostrar, a modo de resumen, ciertos aspectos que contiene el relato, ya que estos son la expresión máxima de mi sentir y el de muchos jóvenes que quieren un mundo mejor, un mundo con más justicia, en vista de que es una forma de rendir un profundo homenaje a las/los caídos, perseguidos, encarcelados, torturados y masacrados en las distintas represiones, que fueron la respuesta a los clamores de justicia del pueblo.

Las masacres contra los trabajadores fueron varias y se dieron en distintos distritos mineros: Uncía, 1923; Catavi, 1942; Potosí, 1947; Siglo XX, 1949; Milluni, 1965; Siglo XX, Catavi, Llallagua, Cancañiri, 1967; Amayapampa, 1996.

Víctor Montoya (izq. y de cuclillas) junto a un grupo de dirigentes sindicales en el Congreso Minero de Corocoro, mayo de 1976.

Es necesario remarcar que se trata de la segunda edición del libro, ya que la primera fue publicada el año 1979, en una editorial de Estocolmo-Suecia, cuando el autor se encontraba en el exilio. No es fácil enmarcarlo en un determinado género literario, tanto por su forma como por su contenido, que refleja un realismo descarnado a través de narraciones insólitas. No obstante, está a medio camino entre testimonio y la historia novelada.

En primera instancia, la obra nos presenta una introducción, a modo de “prefacio”, y, aun siendo breve, contiene muchos detalles históricos, valiosos desde todo punto de vista, para el conocimiento de nuestras generaciones y de las que vendrán.

Hablamos del proletariado minero, los llamados “forjadores de la patria”; claro está, sin desconocer que se considera a Bolivia como el eslabón más débil de la cadena capitalista, debido a que la burguesía nacional y la pequeña burguesía son incapaces de romper las ataduras coloniales.

Siglo XX y Catavi, dos poblaciones mineras, han sido los puntales del proletariado nacional desde principios del siglo pasado, época en que los ‘Barones del Estaño’ y los gobiernos minero-feudales, que tenían de su lado a las Fuerzas Armadas, se ocuparon de arremeter contra el movimiento obrero (masacrado pero resistente), hasta que lograron establecer su propio programa transitorio en la ‘Tesis de Pulacayo’, que salió a luz en un congreso minero del año 1946.

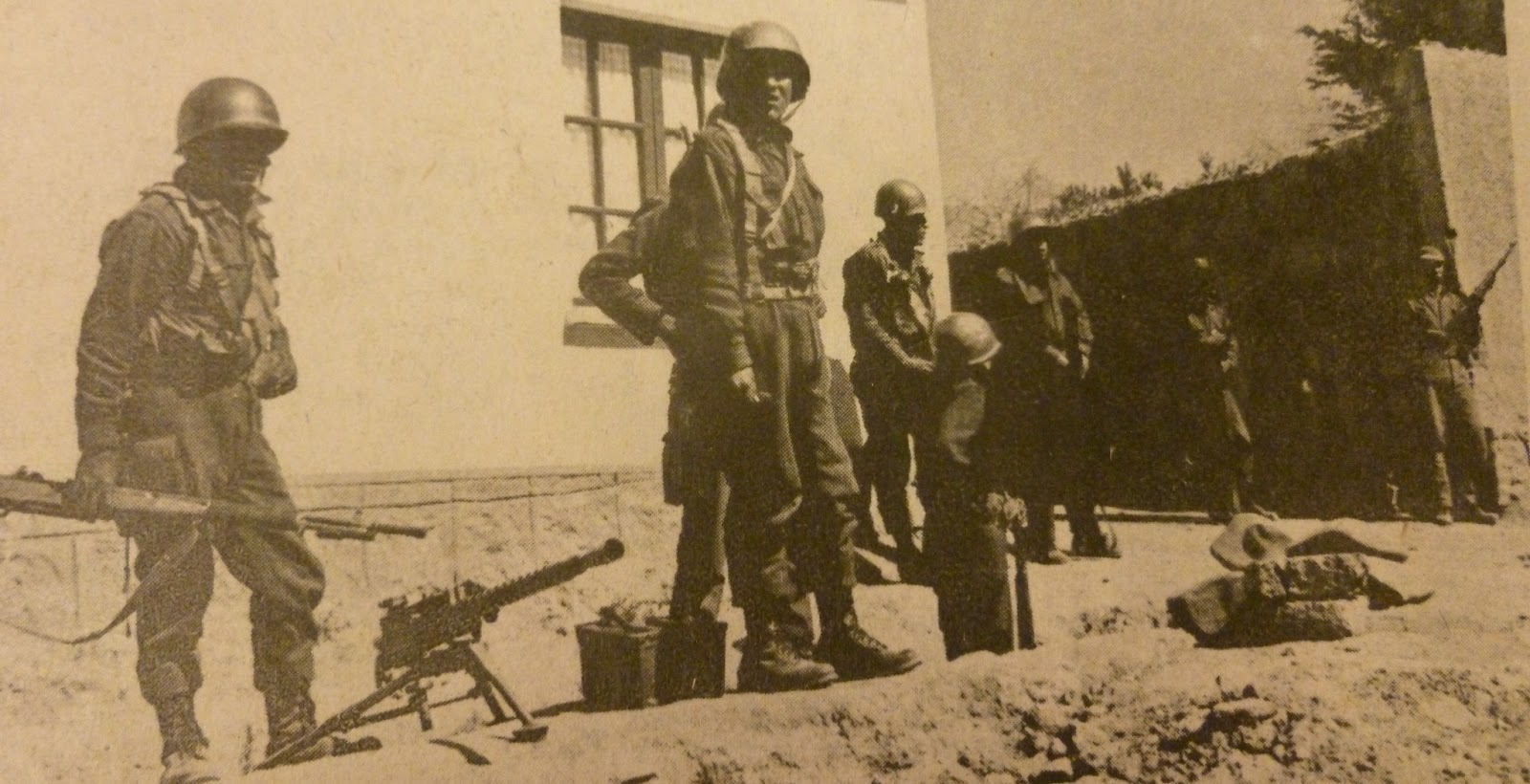

Represión política durante la dictadura militar de los años 70.

En el prefacio del libro se menciona también la frustración de la revolución nacionalista de 1952 (una revolución inconclusa, como la definen otros), donde se dieron pequeñas concesiones por presión popular, como la nacionalización de las minas, que más parecía una compra muy cara de las minas; la reforma agraria que, en lugar de conceder la tierra a los campesinos, generó minifundios.

Una vez frustrada la revolución por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el país ingresa a una época fascista, iniciada por el gobierno de René Barrientos, tras un golpe de Estado que tuvo lugar en noviembre de 1964, con esterilización forzada, censura a los medios de comunicación, desnacionalización de las empresas nacionales y entrega de los recursos naturales a los consorcios imperialistas, mientras los trabajadores organizaban clandestinamente sus “comités de base”, cuya resistencia fue tenaz contra la dictadura de Barrientos. Durante ese mismo periodo, marcado por el terrorismo de Estado, surgió la gesta guerrillera del Che Guevara, que ya es parte de la historia boliviana.

Posteriormente asumió el poder el general Alfredo Ovando Candia, quien, aparte de haber nacionalizado la Gulf Oil Company, se ocupó de liquidar al movimiento foquista encabezado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Teoponte. Por lo tanto, se puede aseverar que Barrientos y Ovando encarnaban la ideología del crimen y la violencia.

En medio de esa turbulencia política, se vislumbró una luz de esperanza con la aparición del Gral. Juan José Torres y la estructuración de la Asamblea Popular, que fue la expresión de un alto grado de conciencia revolucionaria del proletariado, dispuesto a asumir el mando del poder político. Sin embargo, ese proceso no duró mucho tiempo, ya que el coronel Hugo Banzer Suárez, desde la ciudad de Santa Cruz, inició un golpe de Estado en agosto de 1971; ese trágico proceso político fue la antesala que le sirvió a Víctor Montoya para arrancar con su relato, que empieza en la primera parte del libro.

El 9 de junio de 1976 se da la intervención militar a las minas. Se las declara “zonas militares” y las fuerzas armadas ocupan los campamentos con metralletas en mano y avionetas que sobrevuelan para intimidar a los pobladores. La represión silencia no solamente las calles, sino también las radioemisoras mineras.

Y, como una chispa encendida, se oye la consigna de resistencia en una asamblea efectuada en la bocamina de Siglo XX, que da comienzo a la huelga general indefinida, como se tenía previsto desde el XVI Congreso Nacional Minero, que se efectuó en la población de Corocoro los primeros días del mes de mayo de 1976.

En la asamblea que se realiza en la bocamina de Siglo XX, por seguridad y precaución, se determina que los líderes de la huelga debían ingresar a interior mina. Después de algunos días, al rumorearse de que las tropas de la bota militar ingresarían a los socavones, guiados por algunos traidores y rompehuelgas, todos los dirigentes buscan otros refugios que les permitan burlar la sañuda persecución desatada por el régimen dictatorial. De los últimos nueve que salieron, de cuatro no volvió a saberse más.

En la huelga se notó la unidad del proletariado boliviano, con paros y movilizaciones, donde se destacaban los fabriles y universitarios, con votos resolutivos y actos de solidaridad, como la colecta de víveres para la “olla familiar”.

Intervención militar en los centros mineros.

Entre los dirigentes que ingresaron a la mina, estaba Marcelo (alter ego del autor), el joven dirigente de los estudiantes de secundaria de la provincia Bustillo del departamento de Potosí, quien tuvo que refugiarse en el campo, exactamente en el pueblo de Senajo. Otra vez en la población de Llallagua y posteriormente en la ciudad de Oruro, donde fue detenido por las fuerzas represivas del gobierno, junto a otros dirigentes mineros.

En las dependencias del Departamento de Orden Político (DOP), los detenidos son sometidos a brutales métodos de tortura, como la ‘picana’, que más parece un viejo gramófono. “Me das mucha pena chango. ¿Por qué mierdas te metiste a la política?”, le fustiga uno de sus torturadores, mientras los otros matones no dejan de preguntarle por el paradero de Guille, Andrés, el Flaco, la máquina de imprimir y las armas.

Después los trasladan al DOP de la ciudad de La Paz, ubicado en las cercanías del Palacio Quemado, donde prosiguen las sesiones de tortura en una sala conocida como la ‘cámara de los masajes’, pero los detenidos políticos, conscientes de sus firmes convicciones ideológicas, no delatan nada ni a nadie, porque no son soplones ni traidores, sino revolucionarios que forman parte de la resistencia organizada contra el régimen dictatorial de Hugo Banzer Suárez.

Huelga y represión constituye un excelente ejemplo de un libro que no solo relata insólitos hechos humanos, sino que entrega importantes datos para la historia de Bolivia y, sobre todo, para la historia de Llallagua y los llallagueños.

Víctor Montoya, junto con Domitila Chungara, participó activamente en protestas sociales.

En las páginas del libro se mencionan lugares importantes, como la pulpería, la bocamina, la ventanilla del taller eléctrico, la oficina del maquinista, la locomotora de trole, la oficina del “tablerista”, el teléfono a manivela de la Simón I. Patiño, el túnel de Cancañiri, el campamento Villarroel y varias de las viviendas donde se escondieron los dirigentes durante la huelga minera.

Asimismo, se mencionan los nombres de algunos líderes sindicales, como Cirilo Jiménez, Domitila Barrios de Chungara y José, amigo del protagonista del libro, junto a los nombres del maquinista, el sereno y las valerosas “amas de casa” que fueron parte de la resistencia. Por último, además de los cinco dirigentes mineros perseguidos: Andrés, Ascencio, Ángel, Pablo y Victuquito, se tiene al prófugo, el joven disfrazado de campesino pobre, Mateo Villca y Marcelo, que son los heterónimos de la misma persona: Víctor Montoya.

Estas letras tienen —y deben tener— mucha importancia para las generaciones del presente y el futuro, porque ayudan a entender nuestro pasado histórico y la importancia de las luchas que libraron esos brillantes luchadores sociales, quienes no dudaron en ofrendar su propia vida en afán de conquistar la libertad y la justicia. Y, claro está, la única forma de hacer honor, valorando sus experiencias de vida, es continuar en la búsqueda de un mundo mejor, un mundo más justo, ya que no basta con criticar, que es como lanzar piedras desde la esquina, sino con ser parte de las acciones y decisiones.