Más allá de las élites que firmaron el acta en 1825, decenas de guerrilleros, mujeres, indígenas y patriotas entregaron su vida sin haber sido reconocidos durante generaciones.

La historia oficial dice que Bolivia nació el 6 de agosto de 1825, cuando un grupo de representantes firmó el acta de independencia en la entonces ciudad de Chuquisaca. Pero la historia completa —esa que todavía se narra a medias— empieza mucho antes y se escribe con la sangre, el coraje y la invisibilización de decenas de hombres y mujeres que jamás vieron la libertad por la que lucharon.

El historiador Randy Chávez explicó a Ahora El Pueblo que la independencia no fue solo una respuesta a los hechos en Europa, como la invasión napoleónica a España, sino también el resultado de años de pensamiento crítico, rebeliones populares y guerras prolongadas que movilizaron a diversos sectores del territorio que hoy es Bolivia.

“Las ideas ya estaban aquí — explica—. Circulaban en libros prohibidos, en tertulias secretas, en los clubes patrióticos de La Paz y Chuquisaca. Pero los que lucharon en el campo de batalla no fueron los que firmaron el acta”, señala.

LOS PRIMEROS EN GRITAR LIBERTAD

Los levantamientos de Chuquisaca (25 de mayo de 1809) y La Paz (16 de julio de 1809) marcaron el inicio formal del proceso independentista. Siguieron la batalla de Suipacha (1810); la batalla de Huaqui (1811); y finalmente la de Ayacucho (1824), que sellaron la independencia, junto con el combate de Tumusla (1825).

Figuras como Sebastián Pagador en Oruro alzaron la voz; mientras que, en La Paz, el grupo liderado por Pedro Domingo Murillo, Juan Bautista Sagárnaga y otros patriotas, organizó un gobierno propio, lo que les costó la vida. Murillo fue colgado y decapitado junto a sus compañeros. Así comenzó una guerra que duraría años.

A esos primeros mártires se sumaron las guerrillas que mantuvieron viva la resistencia en distintos rincones del Alto Perú. En el norte de Potosí y Chuquisaca combatieron figuras legendarias como Juana Azurduy de Padilla y Manuel Ascencio Padilla, que organizaron columnas guerrilleras pese a la persecución, la pérdida de hijos y la muerte en batalla.

Juana, que tomó el mando luego de caer su esposo, luchó con espada en mano y llegó a comandar tropas a caballo, pero terminó enterrada en una fosa común, sin honores ni reconocimiento por un siglo.

En el sur, el valeroso Eustaquio ‘Moto’ Méndez, nacido en San Lorenzo (Tarija), encabezó acciones temerarias contra los realistas y se convirtió en símbolo de la lucha tarijeña. Su figura aún cabalga en la memoria colectiva con el brazo alzado, el mismo que perdió en combate. Como él, decenas de patriotas anónimos resistieron sin descanso.

Otros héroes como José Miguel García Lanza, que recuperó La Paz en 1825; o el padre Ildefonso de las Muñecas, quien inspiró luchas desde el altiplano. Junto a ellos, mujeres como Vicenta Juaristi Eguino, que entregó su fortuna a los insurgentes y acogió a tropas libertadoras; Simona Manzaneda; Úrsula Goyzueta y otras fueron azotadas, encarceladas o ejecutadas por su rol en la lucha.

INDÍGENAS REBELDES ANTES DEL GRITO CRIOLLO

Mucho antes de 1809, los pueblos originarios ya se habían rebelado contra el poder colonial. El cerco a La Paz liderado por Túpac Katari y las insurrecciones impulsadas por Túpac Amaru II sacudieron los cimientos del dominio español.

“Esas sublevaciones —dice Chávez— hicieron temblar el imperio y demostraron que los pueblos podían gobernarse a sí mismos. Pero, después del brutal escarmiento contra Julián Apaza (Túpac Katari), nadie más se levantó por mucho tiempo”.

INDEPENDENCIA

La firma del acta de independencia, celebrada como el nacimiento de Bolivia, no fue tan inclusiva como se cuenta. “Fue una independencia para los criollos —sostiene el historiador—. No se liberó al aymara ni al quechua. Los verdaderos luchadores no firmaron el acta”.

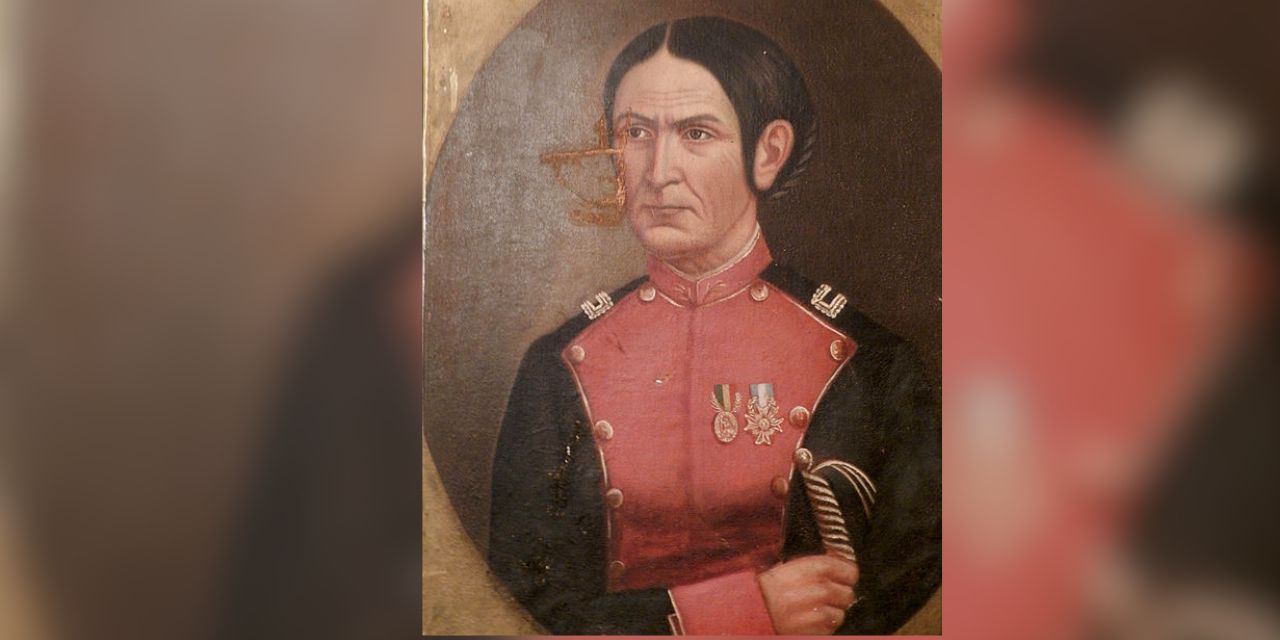

Solo dos hombres con trayectoria guerrillera estuvieron en la Asamblea: José Miguel García Lanza y Andrés de Santa Cruz y Calahumana. El resto eran abogados, hacendados y antiguos realistas con poder económico.

La situación de los pueblos indígenas no cambió tras la independencia. El pongueaje, sistema de servidumbre heredado de la Colonia, siguió vigente hasta bien entrado el siglo XX. No fue sino hasta la Revolución Nacional de 1952 que se eliminó formalmente, se universalizó la educación y se integró al campesinado a la vida pública nacional.

BOLÍVAR Y SUCRE

Los nombres de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre dominan la narrativa oficial. Y aunque su rol fue determinante —Bolívar redactó la primera Constitución y Sucre selló la independencia después de vencer al último virrey realista—, el historiador aclara que “Bolívar no era un hombre de ambiciones personales. No quiso ser rey ni presidente vitalicio, como otros. Pero también existieron intereses regionales que frustraron su sueño de una Gran Colombia”.

Sucre, por su parte, propició el nacimiento del nuevo Estado pero fue víctima de intrigas. “El sobrino de Casimiro Olañeta — último realista— fue quien convenció a Sucre de fundar Bolivia, y más tarde conspiró contra él hasta obligarlo a renunci”, recuerda Chávez.

RECONOCER PARA NO REPETIR

A 200 años de aquel momento, la historia boliviana sigue debatiéndose entre relatos o!ciales e historias silenciadas. Los bustos de los héroes conocidos están en plazas, pero los verdaderos protagonistas —las mujeres, los indígenas, los guerrilleros— esperan todavía su lugar en la memoria colectiva. “¿Hubo independencia? Sí. ¿Se avanzó? También. Pero es necesario reconocer que no todos fueron incluidos desde el inicio. Hoy, con más leyes, más derechos y más conciencia, tenemos la oportunidad de construir una historia más justa y completa”, concluye el historiador.

AEP