Le atribuyen poderes sobrenaturales, le rinden culto y hasta le venden su alma a cambio de que les haga un milagro; pero si no cumplen con él, los castiga con la muerte y pone en riesgo la vida de toda su familia.

En un recodo del camino entre el cementerio general de Llallagua y los balnearios de Catavi, donde las cumbres de los cerros parecen senos de mujer y las rugosas pendientes polleras de chola potosina, divisé en el flanco derecho de una quebrada, a pocos metros más arriba del amarillento y ancho río, una solitaria tumba que algunos vecinos mandaron a construir en el mismo lugar donde alguien perdió la vida de un modo cruel.

Cuando descendí al río por un accidentado sendero, me encontré con un trabajador de los veneros, quien, pala en mano y las botas de goma metidas en el agua, lavaba un montón de tierra plomiza, con la esperanza de rescatar algunas libras de mineral.

—¿De quién es esa tumba? —le pregunté, señalándole con la mirada y el dedo índice.

—Es de Amadeu —contestó, evasivo—, pero te sugiero que no subas.

—¿Por qué no?

—Porque a los que se acercan a esa tumba, a invocar a espíritus malignos o a practicar cultos paganos, se les aparece Satán —dijo con voz cansina, mientras enderezaba la espalda y enterraba la punta de la pala cerca de sus botas.

—¿Y quién es Satán?

—¡Es Satanás! —exclamó. Seguidamente, con la mejilla abombada por la bola de coca, prosiguió: Le piden favores, y Satán les concede…

—¿Entonces Amadeu representa a Satanás?

—Para unos sí, en cambio para otros es alma bendita y hace más milagros que nuestra Señora de la Asunción. Por ejemplo, un anciano le pidió que lo ayudara a curarse de su mal de mina y Amadeu le concedió su deseo. El anciano se sanó y hasta volvió a casarse tres veces. No faltan personas que vienen a pedirle favores. Le atribuyen poderes sobrenaturales, le rinden culto y hasta le venden su alma a cambio de que les haga un milagro; pero si no cumplen con él, los castiga con la muerte y pone en riesgo la vida de toda su familia.

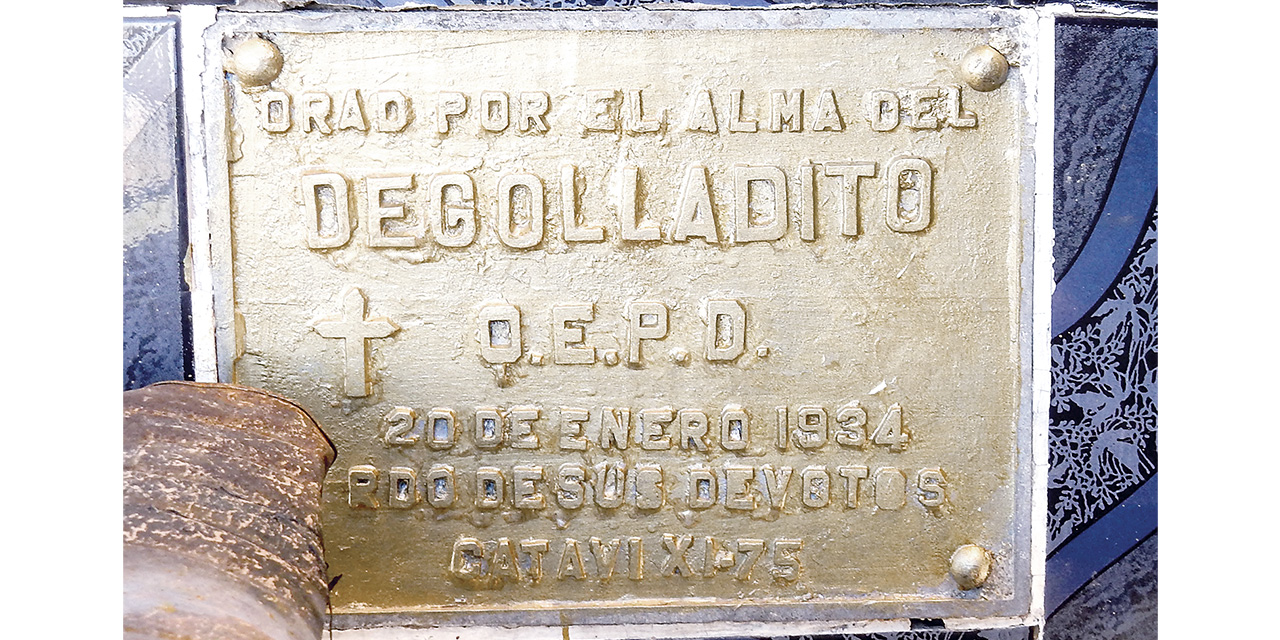

Inscripción en la plaqueta de la tumba del ‘Degolladito’.

—¿Y tú crees, en verdad, que Amadeu es un alma milagrosa? —le pregunté para ver cómo iba a reaccionar. Luego, mirándole a los ojos, añadí: Si a una persona difunta se le atribuyen milagros, ésta puede llegar a ser beatificada y hasta canonizada por el Vaticano.

El trabajador de los veneros no supo qué contestar. Se limpió el sudor de la frente con la manga de la chompa y sorbió el hilo de saliva verde por la coca que le escapaba por la comisura de los labios.

—No sé cuál será la verdad —repuso al poco rato—, pero yo veo a personas que pasan por este lugar persignándose y rezando el Padrenuestro…

—¿Y esa tumba estuvo siempre ahí? ¿En ese lugar poco accesible?

—No —contestó seguro de sí mismo–. Antes estuvo aquí abajo, en la orilla del río, al lado de una cueva habitada por un loco andrajoso, quien se apareció de la nada, diciendo que era el guardián de la tumba del ‘Degolladito’…

El guardián del alma del ‘Degolladito’

El loco deambulaba por las calles asustando a los niños, mendigando casa por casa y reuniendo los huesos que algunos vecinos le daban, enterados de que el pobre desgraciado los apilaba en la entrada de la cueva, como si los huesos fueran amuletos o talismanes para protegerse de los demonios y cuidar el alma del ‘Degolladito’, quien cumplía los deseos de sus devotos y deshacía los maleficios de las personas que fueron trabajadas por la magia negra de un ‘layqa’ (hechicero).

Así vivió el loco por mucho tiempo, hasta que encontró la muerte el año en que llovió varios días y varias noches. El caudal del río creció tanto que, además de arrastrar piedras, perros y gatos por debajo del puente colgante, se llevó la tumba del ‘Degolladito’ y se comió la cueva del loco, quien, por estar borracho y dormido, no se dio cuenta de que el río acabaría con su vida. Días más tarde encontraron su cadáver enterrado bajo la lama plomiza y el remanso del agua de copajira, más o menos a la altura de Andavilque, donde los vecinos constataron que tenía el cuerpo desnudo y plegado como un acordeón, los huesos rotos y el cráneo partido en pedazos.

Ni bien pasó el temporal y el río volvió a su cauce, las personas más supersticiosas, que tenían devoción por el ‘Degolladito’, mandaron a construir una tumba en la pendiente del cerro, más arriba del río, para evitar que el caudal se lo llevara otra vez…

Mi curiosidad por ver de cerca la tumba, a pesar de las advertencias del trabajador de los veneros, creció dentro de mí como si me persuadiera una voz interior. De modo que me despedí del venerista y subí hasta la tumba, trepándome por la escarpada ladera del cerro. Ya en el lugar, sentí que estaba sugestionado, como si me rodeara una energía sobrenatural, introduciéndome en una suerte de acto ritual, que oscila entre la realidad y la fantasía, entre la luz y las tinieblas, entre lo cierto y lo enigmático, entre lo profano y lo divino, entre la vida y la muerte.

El cuerpo decapitado se vendió como chicharrón.

En la tumba del ‘Degolladito’

En las esquinas de la tumba había floreros de cristal y en la parte frontal una inscripción que decía: “Amadeu Martínez Q.E.P.D.”; un detalle que me dejó perplejo, causándome una confusión entre la historia del comerciante libanés, que conocía desde siempre, y el apellido “Martínez” que, por ser de origen español, no podía corresponder a un ciudadano de Oriente Próximo. De todos modos, la tumba, con nombre o sin él, no podía ser de otro difunto que del comerciante libanés, quien, hace ya muchas décadas, fue degollado en el puente colgante entre Llallagua y Catavi.

Me puse de cuclillas y sentí un fuerte olor a k’oa (incienso), que emergió del interior de la tumba a través de una rejilla metálica. Miré hacia adentro y, como en cualquier sitio donde reina una energía sagrada, divisé hojas de coca, botellitas de plástico con alcohol, cigarrillos de diversas marcas, velas blancas y negras derretidas, y, entre las ofrendas y restos de k’oa, encontré la fotografía de un hombre que tenía dos alfileres atravesados de lado a lado, una en el rostro y otra en los genitales. En otras fotografías, envueltas con lanas de colores, estaba adherida una hoja de papel manchada con sangre. En uno de los mensajes, escrito a pulso y con letra de imprenta, una mujer le pedía a Amadeu que castigue a la amante de su marido, y que, si es posible, lo haga volver a su hogar por la felicidad de ella y de sus hijos. En otro mensaje se podía leer el deseo de otra mujer: “Querido Amadeu. Nunca vine a pedirte nada. Es la primera vez. Por favor hazme el milagro de que mi amado me entregue su cuerpo y su corazón. Te prometo que te daré una misa cuando cumplas con mi pedido. Te agradeceré mucho y nunca olvidaré”.

La chicharronera tramó la decapitación

Cuando terminé de leer los mensajes, cerré la rejilla metálica de cuya argolla pendía un candado oxidado y me retiré de la tumba de Amadeu Martínez, aunque seguía pensando en que ésta era la misma tumba del comerciante libanés, que antes estaba ubicada en el borde del río. Aún recuerdo esa tumba del que yo, cuando era niño y cada vez que iba a los balnearios de Catavi, me robaba las monedas que los supersticiosos depositaban en una suerte de alcancía de hojalata, para comprarme con ese dinero los refrescos y las salteñas al salir del ‘Baño Obrero’. Sin embargo, debo reconocer que cuando era niño no sabía por qué la gente dejaba monedas en la tumba, que más parecía un sitio de romería, lleno de ramos de flores y vasijas con agua.

La macabra historia del comerciante libanés, que vendía joyas de fantasía en los centros mineros, comenzó el mismo día en que la gente, al verlo pulcramente vestido y llevando a cuestas una caja llena de mercancías de orfebrería, concibió la idea de que el forastero tenía el cuerpo forrado de joyas y dinero. Se sabía también que este personaje llegado de allende los mares, con los mostachos espesos y los ojos color ámbar, cada vez que estaba en Llallagua iba a servirse el mentado chicharrón en la tienda de un callejón, que comunicaba a la calle Linares con la Bolívar, donde se zampaba un plato lleno de motes, huevos cocidos, queso, charque de llama y una sabrosa porción de llajwa, que le recordaba a las picantes salsas del kibbeh que solía comer en su lejana tierra.

Cuando el comerciante libanés terminaba de servirse el chicharrón, chupándose los dedos y relamiéndose los labios, solía servirse lo que él llamaba en su extraño acento español “un vaso de asentativo”, que la “dueña de casa” preparaba a base de singani, soda y limón.

La chicharronera, una mujer regordeta, petisa y jovial, que parecía haber nacido para llenarse de dinero a cambio de ofrecer a los clientes su sonrisa de oreja a oreja y sus habilidades en la cocina, puso en marcha el plan que tenía pensado desde hace tiempo: acabar con la vida del comerciante libanés. Así es que, interesada en sustraerle sus joyas y dinero, se le acercó fingiendo tenerlo en gran estima y lo invitó a quedarse un ratito más, mientras ponía sobre la mesa una jarra de chuflay.

—Es la amabilidad de la casa —le dijo. Luego giró sobre los talones y, batiendo la pollera con su abultado trasero, desapareció con vertiginosa rapidez en la cocina.

Una caja de joyas fue el móvil del crimen.

El comerciante libanés no alcanzó a agradecerle por el gesto, pero se sintió halagado como todo hombre consentido por una mujer. Y, sin sospechar las malas intenciones de la “dueña de casa”, empezó a libar la bebida alcohólica hasta quedar completamente ebrio.

Fue entonces que la chicharronera se convenció de que la trampa que le tendió al comerciante libanés iba a funcionar a la perfección, y que, sabiendo que no tenía familiares ni residencia fija en Bolivia, sería muy fácil acabar con él para luego apoderarse de los bienes que cargaba en el cuerpo, la cartera y la caja.

Entrada ya la noche, la chicharronera se acercó a su cliente por enésima vez y, retirando de la mesa el vaso y la jarra de chuflay, le dijo que ya era hora de cerrar la tienda.

El comerciante libanés, abrazándose a su caja de joyas como por instinto, procuró levantarse de la silla, pero no pudo por mucho que lo intentó.

—Déjalo nomás tu caja, yo te lo cuidaré —le dijo la chicharronera—. Si la llevas contigo, puedes perderla en el camino.

El comerciante libanés, que estaba más borracho que nunca, la miró por debajo del ala de su sombrero y no dijo nada, hasta que ella, aprovechándose de su estado etílico, lo convenció diciéndole:

—Mañana puedes pasar a recoger tu caja. Aquí nunca se pierde nada…

El peón de la chicharronera

En ese momento se apareció en la tienda el peón que la ayudaba en la cocina. Era un campesino oriundo de un ayllu del norte de Potosí, que llegó a Llallagua con la pretensión de trabajar como cargador en la pulpería de Siglo XX. La chicharronera, que era una mujer soltera y sin hijos, lo acogió en su casa, convirtiéndolo en su peón y confidente, desde el primer día que se cruzaron sus caminos en la puerta de una carnicería donde ella solía comprar las presas de cerdo para preparar el chicharrón.

El peón de la chicharronera, que era un indígena de estatura alta y fornido cuerpo, tenía el rostro anguloso, los ojos hundidos, la nariz picuda y la piel tostada por las inclemencias del altiplano. No estaba acostumbrado a hablar y mucho menos a hacer preguntas; no obstante, con la misma actitud sumisa de los indígenas que trabajaban como pongos en la hacienda de los patrones, estaba acostumbrado a cumplir con los mandados sin cuestionar ni rechazar.

La chicharronera, hablándole al peón en quechua, un idioma que no entendía el comerciante libanés, le entregó un fajo de billetes por adelantado. El peón, con los ojos encendidos por la ambición, recibió los billetes y se los guardó en la chuspa que colgaba de su cuello.

—El resto, como ya acordamos, te lo completaré después —le dijo la mujer, mientras le entregaba el arma con el cual debía cometer el crimen. Se trataba de un enorme cuchillo que ella usaba para trocear los huesos de los cerdos, de doce pulgadas de ancho, con mango de madera y una hoja más afilada que una navaja.

El peón no tardó en esconder el cuchillo debajo de su poncho, mientras miraba de rato en rato a su futura víctima, quien roncaba con la cabeza apoyada sobre la mesa.

La chicharronera se apresuró en levantar la caja de joyas y, con la cara rebosante de felicidad, desapareció en la cocina.

El peón se acercó al comerciante libanés, lo cogió por los brazos, lo ayudó a ponerse de pie y lo sacó por la angosta puerta de la tienda. Ya en la calle y bajo el amparo de la noche, ambos recorrieron las calles de Llallagua. El peón lo conducía sujetándolo del brazo, mientras el borracho caminaba arrastrando los pies y tambaleándose como un velamen mecido por el viento. Bajaron por la carretera rumbo a Catavi, cruzaron por los rieles del tren metalero, por la puerta del cementerio general y tomaron el sendero que llevaba hacia la quebrada del río, donde estaba el puente colgante que había que atravesar para llegar a la Pampa María Barzola y luego a los campamentos de la Empresa Minera Catavi.

Un crimen atroz en el puente colgante

El peón, antes de que cruzaran por el puente colgante, se apartó del comerciante libanés simulando que tenía ganas de orinar. Después se le acercó sigilosamente por la espalda, lo sujetó por los hombros con sus enormes manos y, cargándose de una energía brutal, lo tiró hacia atrás tumbándolo de espaldas contra el suelo pedregoso y polvoriento. Acto seguido, se montó a horcajadas sobre el pecho, lo inmovilizó con la mano izquierda, mientras con la derecha sacó el enorme cuchillo de su poncho, hizo brillar el afilado metal ante el reflejo glacial de la luna y, ¡zas!, le cercenó la cabeza de un solo tajo.

La sangre saltó a chorros y el peón de la chicharronera, aturdido por el crimen que acababa de cometer con premeditación y alevosía, se dio prisa en arrojar la cabeza, con los ojos abiertos y los dientes apretados, a la corriente del río que, a esas alturas del año, corría con bastante caudal por debajo del puente colgante, encajonándose quebrada abajo entre juncos y piedras.

El peón hizo lo que le instruyó la chicharronera; metió el cuerpo del comerciante libanés en una bolsa de plástico y ésta en un gangocho que servía para transportar papas. Seguidamente, tapó los vestigios de sangre con la misma tierra del lugar, cargó el bulto sobre sus hombros y abandonó el escenario del crimen a paso ligero y apretado, sin volver la mirada atrás y sin otro pensamiento que recibir el resto del dinero que le prometió la chicharronera.

Cuando llegó a la tienda, empujó la puerta entreabierta y tiró el cuerpo sin cabeza en el piso de la cocina. La chicharronera le canceló lo prometido y le dijo que retornara a su ayllu, recomendándole que nunca abriera la boca si quería permanecer con vida junto a su familia. El peón, con el semblante perturbado y las manos temblorosas, aceptó con un simple movimiento de cabeza y la boca cerrada, cogió sus pocas pertenencias que estaban envueltas en un descolorido aguayo y salió por la puerta de calle, sin que nadie lo viera, aparte de las estrellas que parpadeaban colgadas en las alturas.

El cuerpo convertido en chicharrón

La chicharronera, apoderándose del mismo cuchillo que utilizó el peón para cometer el homicidio, sacó el cadáver de las bolsas y, desesperada por ocultar las evidencias del crimen, le quitó las ropas manchadas de sangre y troceó tanto las extremidades como el cuerpo del comerciante libanés. Al cabo de un tiempo, tiró las ropas hacia las crepitantes llamas del fogón y puso los trozos de carne en el mismo perol donde freía el chicharrón de cerdo.

El puente colgante, escenario del crímen.

A la mañana siguiente, un hombre que se dirigía a los balnearios de Catavi, como todos los sábados al amanecer, encontró estremecido de horror la cabeza del comerciante libanés a un costado del río y muy cerca del sendero que conducía a los baños termales. Horas más tarde, cuando dio parte del macabro hallazgo a la policía, dijo que la cabeza estaba entre un promontorio de piedras, allí donde viraba el curso del río. Lo demás quedó a cargo de la autopsia de ley de la policía, que se ocupó de averiguar la identidad del ‘Degolladito’ y de dar con el paradero de los culpables de este horrendo crimen.

Al cabo de un día de rastrear las pistas que podían echar luces sobre los móviles del crimen y luego del examen forense de la cabeza del occiso, se llegó a la conclusión de que pertenecía a una persona de sexo masculino, cuya edad oscilaba de 35 a 40 años. Se dijo también que la muerte fue por degollamiento y que tenía una data de no más de un día.

El precio de la caja de joyas

Mientras esto sucedía en las dependencias del Departamento de Investigación Criminal (DIC) de Llallagua, la chicharronera se encontraba en la ciudad de Oruro, con la intención de vender la caja de joyas en una casa que compraba oro y plata al contado, pero grande fue su sorpresa al enterarse de que las joyas no eran de metal noble, sino simples fantasías, bañadas con oro y plata, que el comerciante libanés vendía a bajo precio en los distritos mineros, y que la bolsa de lana que colgaba de su cuello no estaba llena de dinero sino de cartas escritas en un raro alfabeto cuyas letras, más que letras, parecían los jeroglíficos de un idioma desconocido.

El chasco que se llevó la chicharronera fue de tal magnitud que se golpeó el pecho de arrepentimiento y no supo qué hacer con su maldita ambición de llenarse de dinero a cualquier costa, así sea cobrando la vida de un humilde hombre que escapó de la pobreza de su país para encontrar una despiadada muerte a medio camino entre Llallagua y Catavi.

Algunos vecinos que tenían amistad con el comerciante libanés, tras anoticiarse de que fue degollado en el puente colgante, se embargaron de dolor y clamaron que la justicia dé con los asesinos. No obstante, como se trataba de un ciudadano extranjero que no tenía familiares en Bolivia, las autoridades policiales encarpetaron la investigación y sólo las personas de buena fe, para evitar que se condenara como alma en pena, reunieron un considerable monto de dinero para construir una tumba y darle una cristiana sepultura, a pesar de que él era musulmán, en el mismo lugar donde fue hallada su cabeza, desmembrada del cuerpo que no volvió a aparecer por ningún lado, debido a que los comensales sabatinos se lo comieron convertido en chicharrón.

El peón de la chicharronera, autor material del crimen, desapareció como si la tierra se lo hubiese tragado entero; en tanto ella, que fue absuelta de toda sospecha y culpa, un día puso un macizo candado en la puerta de su tienda y desapareció de Llallagua, sin decir nada a nadie ni dejar que nadie le siguiera sus pasos, salvo el alma del ‘Degolladito’ que no la dejó vivir en paz hasta el día de su muerte.

AEP/Crónicas/Víctor Montoya