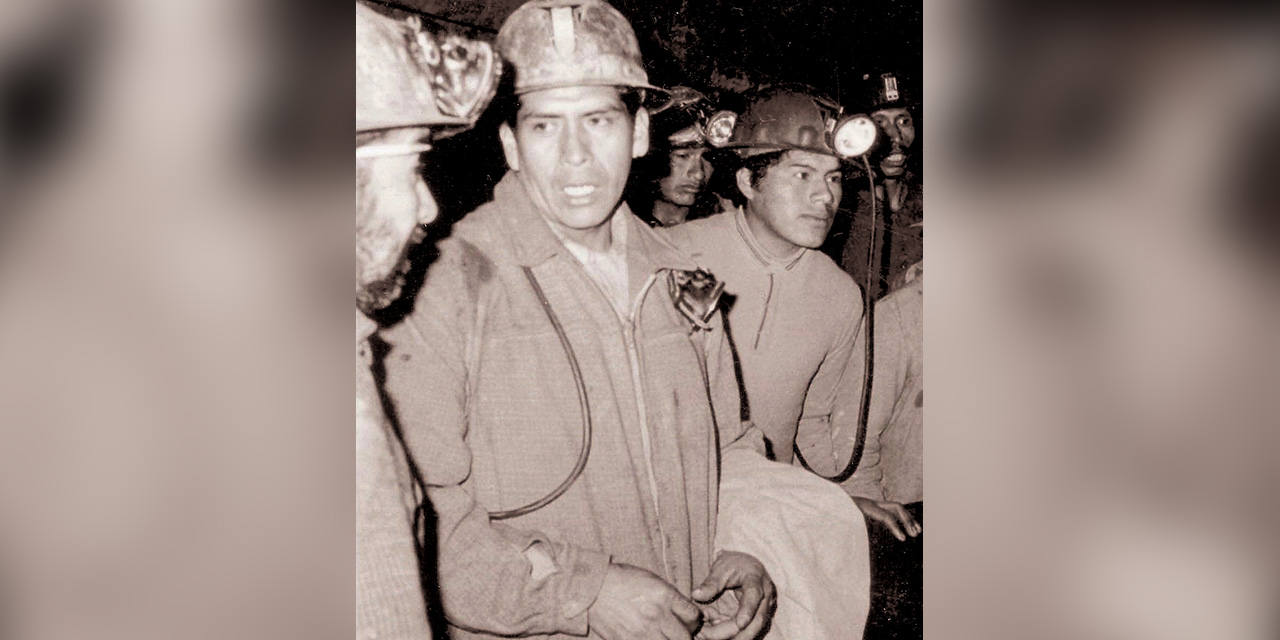

De la mina al exilio, la historia de un hombre cuya habilidad y compromiso con la justicia social dejaron una huella imborrable.

Don Dionicio Coca no está hecho para trazar los grandes lineamientos estratégicos ni teóricos de la lucha obrera, sino para resolver los problemas prácticos y concretos. Posee el don de la paciencia y la rara costumbre de escuchar callado. En él, más que en nadie, “hablar es plata y callar es oro”. Luego surge la pregunta: con ese silencio, ¿cómo pudo haber sido dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, una organización donde hace falta ser la voz de los sin voz?

Don Dionicio vive soñando con la revolución proletaria, con esa causa que no figura como utopía en el prontuario de su vida, pues desde cuando creció entre dinamitas y mineros, entre cocas que adormecen el hambre y alcoholes que envenenan la sangre, conoció la explotación del hombre por el hombre, trabajando en la estación de ferrocarriles de Cancañiri, cosechando en las pampas argentinas y extrayendo estaño en las minas bolivianas.

Sufrió la persecución y el destierro, pero nunca dejó de ser ‘todero’. Es decir, fontanero, albañil y carpintero; zapatero, sastre, perforista y tornero... Es maestro de más de siete oficios, no en vano en sus documentos de juventud figura como “artesano”; tan artesano que, apenas aprendió a dominar el secreto de los números, ascendió a la categoría de obrero calificado, con especialidad en tornos computarizados; oficio que desempeñó hasta que se peleó con el capataz de la fábrica, con quien jamás concilió por no faltarle el respeto a sus principios ni a su convicción revolucionaria.

Don Dionicio, con las mismas manos que levantaron paredes y derrumbaron barandas, con las mismas energías que reventaron rocas y tornearon metales, construyó escritorios, sillas, vitrinas, camas y una hermosa mesa de maderas nobles, ante el asombro de los carpinteros profesionales, quienes se tomaron fotografías junto al mueble, mientras imaginaban que con esa habilidad cualquiera podía haberse llenado de dinero, ya que las mesas construidas a golpes de mano tienen su recompensa tarde o temprano.

Cuando le pregunté si la mesa fue calada y pulida para que dure una eternidad, me miró a los ojos y contestó: “La hice para que mis hijos me recuerden cada vez que se sienten a comer”. Por un instante pensé en sus hijos que, como en toda familia de extracción minera, parecían los peldaños de una grada. Después insistí: ¿Pero esta mesa no es muy común, verdad? “Así es —replicó—. El modelo fue tomado de un libro de muebles del siglo XVII”.

Entonces comprendí que la construcción de la mesa fue un desafío contra sí mismo, contra su capacidad de imaginación y de trabajo, o por la simple aventura de hacer algo concreto con las manos, con esas manos acostumbradas a los trabajos rudos de la mina y los talleres de mecánica, donde trabajó para no perder la costumbre de ganarse el pan con el sudor de la frente y para evitar que la fuerza de su creación se le escape por la boca, pues don Dionicio es un hombre de pocas palabras pero de muchas acciones, a veces, proclives al terrorismo individual, como cuando se dio la misión de quemar una urna, con el propósito de sabotear el proceso electoral en 1964. No obstante, como suele ocurrir en estos casos, el sobre de ácido fulmínico y azúcar que llevaba escondido, en lugar de quemar las papeletas depositadas en la urna, ardió entre sus manos, chamuscándole los cabellos, las pestañas y las cejas; noticia insólita que se difundió a través de las radioemisoras mineras en cadena nacional.

Don Dionicio, recordando ese suceso y esbozando una sonrisa, me confesó: “Por ese entonces era muy joven y no sabía medir las consecuencias”. Claro está, no supo medir las consecuencias de su actitud rebelde e incendiaria. Durante el golpe militar de 1971, a la sazón delegado de la Sección Beza y comandante del piquete de obreros armados con dinamitas, se enfrentó a las tropas del ejército en las áridas pampas de Machacamarca, donde los soldados, parapetados en un vagón, abrieron fuego desde todos los ángulos, dejando fuera de combate a varios mineros comandados por don Dionicio, quien, con cartuchos de dinamita en mano, ordenó la retirada para evitar un baño de sangre.

Así transcurrió el tiempo, hasta que en 1974, tras la huelga general decretada por la Federación de Mineros, fue apresado y exiliado al Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner, donde permaneció bajo estricta vigilancia policial, hasta que se fugó con documentos falsificados rumbo a Bolivia. Años después, luego de ser reelegido como dirigente de la Federación de Mineros en el congreso de Corocoro y encabezar la huelga nacional en 1976, volvió a caer en manos de las fuerzas represivas del régimen militar de Hugo Banzer Suárez y, como es de suponer, fue exiliado a Chile, donde le confinaron a una guarnición de la región sureña de Temuco, de donde no tardó en huir hacia Santiago, burlando la vigilancia de los ‘gorilas’ de Augusto Pinochet y siguiendo los rieles del ferrocarril con la ayuda de un mapa que todavía conserva entre sus documentos como uno de los mejores recuerdos de su pasado.

Actualmente reside en Estocolmo, alejado de los socavones del altiplano boliviano, donde dejó una parte de sus pulmones y la mitad de su vida, y resignado a vivir como “inmigrante” en un nuevo país, donde culminará la otra mitad de su vida, consciente de que la frase: “¡Proletarios de todos los países unidos!”, hizo carne de su carne y sangre de su sangre.

Don Dionicio Coca, como pocos latinoamericanos en Suecia, jamás dejó de sorprenderme con sus comentarios y habilidades, pues cuando lo visité la última vez me enseñó una hermosa pérgola que construyó en la parte posterior de su casa; una suerte de biombo que, al desplegarse de un extremo a otro, parecía un enorme bandoneón hecho de vidrio y madera.

—¿Y esto qué es? —Le pregunté mientras miraba la mampara, compuesta por seis bastidores que, unidos por medio de goznes y colocados en un carril metálico, soportaban un complejo de cincuenta y seis vidrios que daban la sensación de que toda la casa estaba expuesta a la luz y el aire.

—Es mi vergüenza —contestó—. Me salió más lujosa de lo previsto. Ahora me temo que despierte la envidia de los vecinos o que algún peatón malintencionado repita aquí “la noche de los cristales rotos”.

Lo cierto es que esta construcción, cuya cara frontal da hacia un bosque y un sendero abierto por los peatones, es un objeto que llama la atención a primera vista. Por eso los vecinos, sin el menor reparo de ser sorprendidos con la curiosidad en los ojos, se detienen en el camino para admirar esta sinfonía de cristales que, en realidad, es un himno a la habilidad manual del hombre, aunque don Dionicio, con la humildad que lo caracteriza, no hace alarde de esa construcción que le consumió gran parte de su tiempo libre, pues todos los fines de semana y todos los días después de su faena en la SL (Tráfico Local de Estocolmo) se dedicó a medir y cortar los listones, a pulir y colar las piezas en el taller improvisado que instaló en el patio de su casa, donde trabajó sin que nadie lo apremiara, con la pasión de quienes depositan su amor y su alma en las obras de su creación. Según me contó después, a veces combinó su oficio de carpintero con la lectura de los clásicos del marxismo, un tema que lo apasiona y conoce con un lujo de detalles de tanto haber leído y releído los pocos pero doctos libros que luce en el estante de su dormitorio.

—Mi mujer está contenta —dijo—, pero todavía no sale de su asombro. Es como si recién ahora, a muchos años de matrimonio y a mi avanzada edad, hubiese descubierto al carpintero que había en mí...

Su esposa se quedó mirándolo y no dijo nada. Hizo un ademán de orgullo y se frotó las menudas manos, consciente de que ese armazón de vidrios y listones, lujosamente ornamentados a fuerza de punzones y formón, es una prueba de que su marido es uno de esos hombres prácticos con quienes sueñan las mujeres de vida hogareña.

Don Dionicio, por su parte, se refirió a la paciencia irresistible de su esposa, quien, como toda mujer acostumbrada a la limpieza, la disciplina y la vida austera, tuvo que soportar las virutas por doquier, el ruido estridente de las sierras y el barullo que le supone cada ocurrencia de su marido. Pero, en fin, ella sabe que la casa es el reflejo del alma y que la creatividad de un hombre es como una riada que no conoce cauces ni diques de contención.

Sus hijos y nietos, que de cuando en cuando le echaron una mano en los inicios del proyecto, tampoco cesan de admirar el ingenio y la habilidad del carpintero innato que hay en este hombre de actitud afable; y que, sin embargo, debido a las necesidades existenciales y los caprichos del destino se mantuvo latente por mucho tiempo, prácticamente hasta que llegó a Suecia en calidad de “refugiado político”. Desde entonces han transcurrido más de tres décadas, y don Dionicio, como muchos latinoamericanos en el exilio, ha perdido las esperanzas de retornar a la tierra que lo vio nacer. Aquí va realizando sus aspiraciones poquito a poco y aquí quedarán sus recuerdos estampados en las mesas, sillas, vitrinas, camas y escritorios que construyó pensando en sus descendientes, como todo padre que no prueba un bocado sin antes llenar el estómago de sus hijos.

—Este trabajito me ha salido casi a la perfección —dijo, paseando la mirada por esa enorme caja transparente, que en verano se inunda de luz como un solario y en invierno se cubre de nieve dando la sensación de ser un invernadero hecho de hielo.

—Has hecho un excelente trabajo —le halagué, echándole una mano sobre el hombro, a modo de manifestarle mi admiración y respeto.

Don Dionicio se dio la vuelta y entró en el comedor, de seguro, sin dejar de pensar en la crisis de la ‘Moder Svea’ (Madre Suecia), que cada vez está menos tolerante y dadivosa. Ni modo, él llegó en una época en que la solidaridad con los países del llamado ‘Tercer Mundo’ crecía como la espuma y la acogida de los refugiados era digna. En cambio ahora, que el ‘modelo sueco’ se va derrumbando como un castillo de naipes, saltan a la luz pública los escándalos en torno a los militantes de izquierda que fueron registrados por la Policía Secreta Sueca (SÄPO), las esterilizaciones forzadas entre 1934-76, las claudicaciones de los partidos tradicionales de la clase obrera, la creciente xenofobia contra el extranjero y otros casos deplorables de la historia reciente, que don Dionicio resume en pocas palabras: “Estos fenómenos sociales son la última expresión de la crisis del sistema capitalista...”.

Al abandonar su casa, que fue renovada una y otra vez con su talento de arquitecto empírico, me asaltó la idea de volver a visitarlo otro día, quizás no tanto para que me cuente si una piedra rompió o no la construcción que levantó con sus prodigiosas manos, sino para que me aporte más datos sobre la revolución bolchevique, cuyos protagonistas son los únicos héroes de este hombre que vive soñando con la justicia social y la revolución proletaria.

En lo que a mí respecta, le llevaré una botella de aguardiente para brindar por su salud y ch’allar esa magnífica construcción de cristales, cuya transparencia evoca el dicho popular que advierte: “En casa donde entra el sol, no entra el médico”.