La exposición combina archivo, poesía y performance para reivindicar las luchas del movimiento LGBTI desde una mirada descolonial, territorial y festiva.

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha importante para visibilizar la discriminación y violencia que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). La jornada recuerda un hito histórico: la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1990, de eliminar la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, un avance fundamental en la lucha por los derechos de las personas LGBTI.

En Bolivia hemos conquistado muchos derechos. Desde la implementación de la Constitución Política del Estado Plurinacional, en febrero de 2009, el artículo 14 (II) prohíbe y castiga la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. A ello se suman la Ley N° 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y la Ley N° 807 de Identidad de Género.

Si bien existen avances importantes a nivel legislativo, aún hay mucho que avanzar. Por ello, promover la educación y sensibilización sobre la diversidad sexual e identidad de género, fomentando la visibilidad y el respeto, es una tarea urgente.

En este marco, se ha generado una serie de alianzas para fomentar la cooperación entre varios actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y la cooperación internacional, en la lucha contra la discriminación.

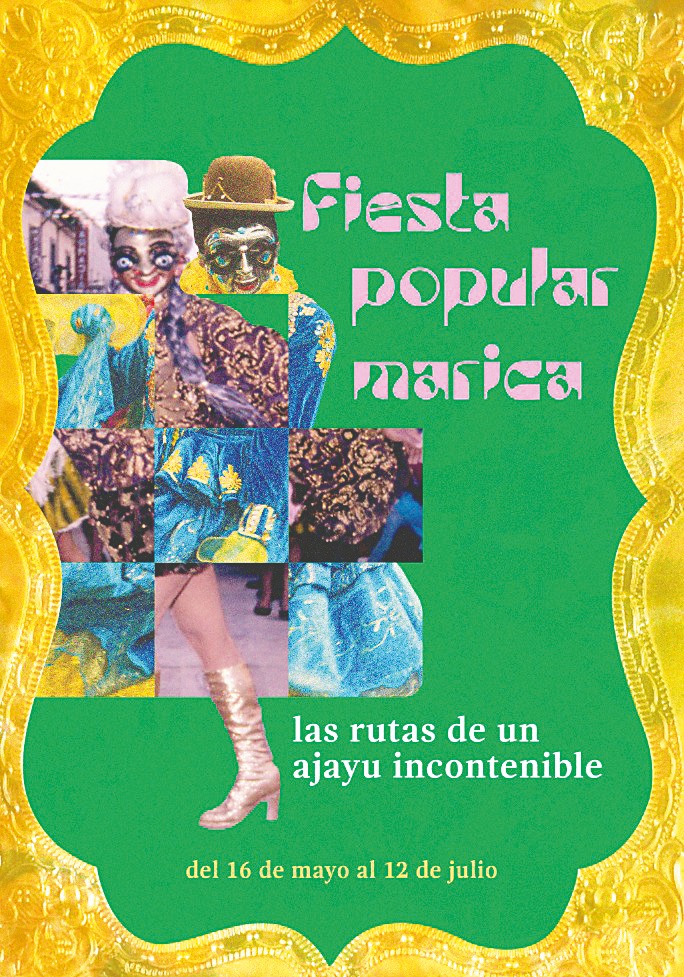

Fiesta popular marica

En esta línea, surge la exposición Fiesta Popular Marica: las rutas de un ajayu incontenible, que enlaza la memoria-archivo, la investigación y la militancia del Archivo Q’iwa - Comunidad Diversidad, Movimiento Maricas Bolivia y el Almatroste.

Esta exposición se exhibirá hasta el 12 de julio en el Centro Cultural de España en La Paz, y forma parte del programa ‘Armarios abierto’, que trabaja sobre los derechos LGBTI, en la Red de los Centros Culturales de la Aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).

La muestra es una exposición que presenta una diversidad de elementos artísticos. Es una colección de archivos, reflexiones y propuestas en distintos soportes: documental, audiovisual e impreso, construida en Bolivia a lo largo de varios años.

La curaduría fue realizada por César Antezana, Édgar Soliz y mi persona, David Aruquipa Pérez, quienes decidimos conectar esta exposición con el Tercer Reencuentro Plurisexual (Perú, Argentina, Chile, Brasil y Bolivia) celebrado del 14 al 17 de mayo de la presente gestión. Un encuentro de complicidades alrededor de las disidencias sexuales problematizadas con los feminismos y las luchas populares, territoriales y anticapitalistas de la región.

Las temáticas discutidas en el evento guiaron nuestra exposición, que surge de una reflexión crítica sobre la militancia de los años setenta en nuestra región, inmersa en un campo de fuerza internacional, como la revuelta de Stonewall (28 de junio de 1969), que en la práctica invisibilizó las luchas políticas del Sur. Por esto mismo, planteamos recuperar este mapeo de acciones de solidaridad, afectos, propuestas, luchas y esperanzas: “Somos cuerpos que hemos escrito una historia política de reivindicación y visibilidad pública con el baile taconeado, abriéndonos paso por las serpenteadas calles de la fiesta, como quien abriera camino a la libertad. Hemos vivido años de aplausos y también de prohibiciones, reconocimientos y exclusiones. En este texto, les invito a pasear por unas breves reseñas de esta conquista, desde la irreverencia y el desafío al poder de los cuerpos travestis a las dictaduras, hasta la reconquista marica de la fiesta como espacio político de visibilidad pública. En este recorrido nos encontraremos con una constelación de nombres y atrevimientos, como un homenaje a estas creadoras, que hicieron de sus cuerpos armas políticas de desobediencias”. (Danna Galan).

En este sentido se han propuesto seis espacios narrativos principales:

Rito y espiritualidad

Las mankapayeras (las que venden comida). El archivo de ‘Ana’ y ‘Mónica’, awilas (personajes travestis de la danza de la kullawada), presenta la historia de ambas que se dedicaban a vender comida en las plazas de sus respectivos pueblos y atendían a las distintas fraternidades folclóricas. “La Mónica y la Ana eran muy queridas por toda la comunidad”.

Ambas trabajaban para poder bailar y demostrar su pasión en todas las festividades. Eran altas y de contextura robusta; cuando se vestían con sus polleras, proyectaban una fuerza imponente. Sus memorias se presentan ahora en platos de comida, como si sus imágenes emergieran de estos utensilios, contando sus emociones y placeres.

La apacheta de la awila

La práctica de la espiritualidad está profundamente ligada a diversas formas de la cosmovisión indígena. La apacheta, espíritu tutelar femenino, ataviado con polleras, se manifiesta en el paisaje de las awilas, evocando la fertilidad y la abundancia. Su presencia conmueve los cuerpos de las maricas y revela una espiritualidad profunda que nos une como un solo pueblo.

La constelación del whapuri galán

La manifestación más icónica del personaje feminizado de la kullawada es fruto de la creatividad de la Familia Galán. Al entrelazar discursos políticos con la reivindicación de la autonomía del cuerpo y una presencia performática y disruptiva en las calles del país, este personaje ocupa un lugar central en las festividades de carácter religioso, patronal y ritual.

Bendita seas entre todas las maricas

A través de un álbum lleno de recuerdos y fotografías, se ilustra la lucha de las travestis en tiempos de dictadura y represión. Ejemplo de esta resistencia son las vidas y legados de ‘Barbarella’ y ‘Rommy’, personajes icónicos que desafiaron las normas sociales y políticas en Bolivia, desde su enfrentamiento a la represión policial hasta su incansable activismo por los derechos de las diversidades sexuales.

El santoral de las chinas morenas

La Gran ‘Ofelia’ (Carlitos) fue quien más innovó en Oruro y alentó a todo el santoral de chinas morenas en Oruro y en La Paz, todos aquellos cambios, donde poco a poco fueron modificando la estética. Y esta influencia, a su vez, fue destapando otros aspectos relacionados, con temas de clase y de competencia entre las mismas chinas morenas.

Esta muestra también está fuertemente atravesada por las letras del margen y la periferia, a través de las obras de César Antezana y Édgar Soliz

Presterío literario marica-machorra-trava-cuir

La literatura de autores de las diversidades sexuales ha tenido, en los últimos diez años, exponentes relevantes y de gran impacto en el país. Y podemos arriesgarnos incluso decir que ninguna otra expresión artística ha experimentado un impulso tan contundente como la poesía, que en nuestro medio ha florecido con fuerza singular. Muestra de ello es el gran número de cultoras de este género, así como la celebración de los festivales de poesía Sudaka, que han visibilizado voces que desafían el canon y se abren paso, de forma ya indiscutible, en el escenario literario: publican, intervienen espacios de lectura y obtienen reconocimientos.

Entre estas voces se encuentran Claudia Peña, Lucía Rothe, Juan Pablo Vargas Rollano, Edson Hurtado, Édgar Soliz, Jesús Lazcano, Alí Céspedes, Joan Villanueva, Leonel Inti, Rosario Aquim, Ros Amils, Azul Lazuli, Consuelo Torrico, Luna Racca, Morgan Herbas, Nikola Gutiérrez, Guido Montaño, Miguel Vargas, César Antezana, Flavia Lima, Di López, Jess Velarde y Laura Álvarez.

Su persistencia por reinventar imaginarios y reescribir narrativas en torno a las diversidades sexuales convierte a la literatura en un campo más de lucha para ampliar el monopolio de la representación.

Poéticas del deseo amanerado / el quiebre – performance

Esta propuesta artística de las diversidades sexuales presenta las obras: Poéticas del deseo amanerado / El quiebre – performance, Beso de chola en la fiesta popular, de Adriana Bravo, y Wiphala del gremio marifruncci.

Estas obras emocionan, transgreden y reivindican procesos de amor y resistencia desde los años 70 hasta las luchas actuales. Todas convergen en un mismo espacio: la Fiesta Popular Marica, donde la celebración se convierte en revolución. Una revolución que no solo transforma las estructuras sociales, sino también mejora la vida, para que pueda ser vivida plenamente con libertad y goce.

Porque una revolución sin baile, sin alegría, sin disfrute… no es una revolución verdadera. Les invitamos a visitar esta constelación de provocaciones.

Por: David Aruquipa Pérez/